① 明治時代~

今の浜松まつりが各町単位(凧印等を含めて)で始まったのは明治時代のようである。しかしながら今の浜松まつりの形態(時期は5月、会場は統一)が始まったのは明治40年頃のようだ。従来は4月初めから始まっていた凧揚げが5月初の行事として見られるものとなり、会場も現在のJR東海の浜松工場へと1本化した、その後歩兵第67連隊練兵場(和地山公園付近)も使用するようなった。

高町もその時代から参加していたようであるが、町内にそ

の記録は残っていない。ただし明治44年5月7日の

静岡民友新聞の凧揚まつりの記述に「高町」が記載されている

ことからこの時代には参加していたようだ。

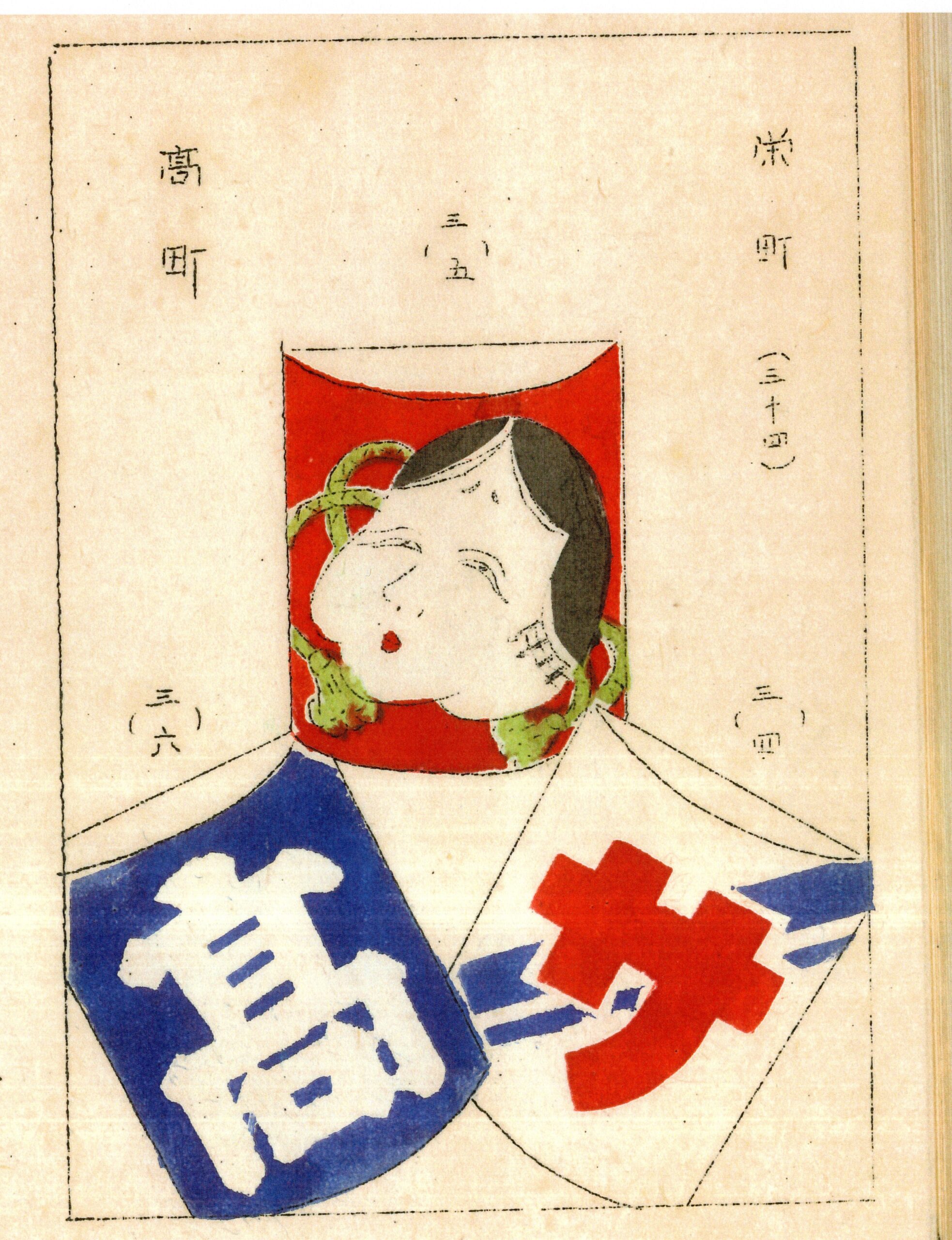

現在の高町の凧印は「おかめ」であるが、明治の終わりか大正

の初め頃までは、東高町(交差点の東)は「おのめ」、西高町

(交差点の西)は漢字の「高」を使用していた。

「おかめ」の由来は評判堂(豆や)(現大木家)の商標が有力だ

が定かではない

出典:浜松凧の本

≪参考≫ 明治 22 年浜松町の字としてあった町

馬込・新・板屋・八幡地(現砂山)、寺島、鍛冶、肴、神明

連尺、紺屋、元城、池、大垂、早馬、常盤、利、大工、元魚

栄、三組、高、松城、元名残、伝馬、名残、旅籠、後道、

平田、塩、成子、浅田、海老塚